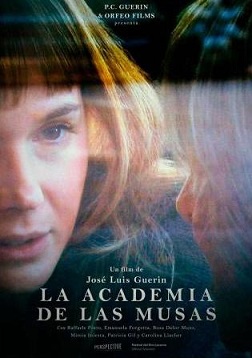

LA ACADEMIA DE LAS MUSAS, de José Luis Guerín

Nota: 9.5

Situada, aparentemente, en las antípodas intencionales de su mágica, inalcanzable EN LA CIUDAD DE SILVIA, LA ACADEMIA DE LAS MUSAS regala el impagable placer de saborear ese preciado milagro que es el de un cineasta situado en la cumbre de su propia e insondable delicadeza creativa. En ese álgido privilegio que es comprobar cómo éste es capaz de investigar, de forzar los límites y de disfrutar manipulando, pellizcando los protocolos de su intransferible manual de exigencias pergeñativas. Los reconocibles modos de entender el oficio de cineasta que, desde hace ya muchos años, ha asumido el autor de EN CONSTRUCCIÓN alcanzan, en este arduo, pérfido, exigente y juguetón cuaderno de estudiantiles anotaciones custodias un cauto estatus de prodigiosa delicia alumbrante.

El film atiende, en principio, a la mera contemplación de una sugerente convocatoria. Guerín, impelido por el deseo del docente, es llamado por Raffaele Pinto, un profesor de filología italiana en la Universitat de Barcelona, para que acuda con su pequeña cámara digital en calidad de testigo de una serie de clases, en las que ha reunido a un grupo de alumnos con los que pretende desarrollar un curioso ciclo de charlas. Mediante éstas, intentará ser concretada una suerte de academia renacentista, en la que el profesor, con el pretexto de investigar en la plasmación del sentimiento amoroso en la literatura, tratará de que sus aleccionamientos trasciendan el espacio del aula y sean asumidos por sus alumnos como un material vivo, inoculado, sujeto a reflexión conmocionante y alerta. LA ACADEMIA DE LAS MUSAS nace con vocación de experimento a la espera, de barro fílmico dispuesto a modelación indeterminada, de magma discursivo aguardando el eje medular que le otorgue su imprevista condición de texto.

A partir de esa espera, el film va ajustando su propia conciencia. El cineasta, acaso poseído, subyugado, curioso, tanto por el singular caudal de provocaciones lanzadas por el profesor desde su tarima (desde su superioridad intelectual, desde el apasionamiento frente a ese ámbito secreto que es la gestación de la insólita academia), como por la nerviosa afluencia de reacciones suscitada en quienes le escuchan, decide saltarse la rigurosa encomienda espectadora a la que ha sido invitado. El relato se conmina a sí mismo a indagar en las consecuencias del debate fuera de las aulas. Para ello, comienza a situarse en las postrimerías de los rostros de todos ellos, pero capturando sus cavilaciones cuando éstas emergen en un ámbito alejado a la cita. La cámara vampiriza todas estas cuitas: las de las alumnas más conmovidas e implicadas en el desafío acatado, y, también, esgrimiendo un inusitado giro de guión, las del propio profesor emplazado ante la atónita desesperación contendiente de su esposa.

LA ACADEMIA DE LAS MUSAS deviene un cáustico, divertido y malévolo dispositivo cinematográfico de ficción, en el que las hechuras documentales se confabulan para enriquecer y definir la tersa cadencia malévola hacia la que el relato se va encaminando, descubriéndose para sí mismo, gozoso y permisivo, una envenenada armonía de imprevisiones absolutamente procaz, refinada, sutil como un laberinto de espejos inconsciente y demandador, oculto en la sombra de la conspiración maquinada por la modesta exquisitez escénica conjurada por el creador de GUEST.

Guerín acierta a evidenciar esa naturaleza de incertidumbres y reconcomios, atendiendo a la controversia (pugnas de opiniones entre alumnas y profesor, alumnas entre alumnas, etc.), al cambio de posicionamientos (la musa convertida en objeto de deseo, el profesor como manipulador todopoderoso y seductor, y, luego, como patética víctima de su propio anhelo/discurso), al encuadre de personales recovecos inadvertidos (la esposa como musa pretérita, como musa paciente, como musa agredida, como musa sabia por experiencia, como musa asustada y bregadora), a, en definitiva, la postulación del arte cinematográfico como única, inmejorable arma introspectiva desde la que no indagar en la verdad, sino en la mentira que la construye.

Con todo, a pesar de la ímpetu medularmente cinematográfico desde el que está originada su afilada intencionalidad sediciosa, tal y como ha sido referido al principio de este análisis, en oposición a la inolvidable EN LA CIUDAD DE SILVIA, LA ACADEMIA DE LAS MUSAS descerraja con vitriólica virulencia un provocador discurso sobre el poder de la palabra. También de sus peligros, de sus engreimientos y sus insuficiencias. Una reflexión sobre la manipulación ejercida por quien se sabe dueño de ella, que no puede ser más pertinente, dada las características del personaje que inicia el relato de los hechos, no lo olvidemos nunca, dentro de esta consciente, ensayística fábula del profesor de las palabras crueles y germinales. Raffaele Pinto aglutina pérfidamente ese interés.

Como impetuoso especialista académico, como ácido proclamador de continuos desafíos, como sujeto sabedor de la caudalosa seducción que ejerce sobre los rostros que le escuchan, como eminente citador (a conveniencia) de las palabras escritas por los clásicos, como descifrador de los significados de éstas, pero también como ser sobrepasado por la malevolencia inherente a su (todo) discurso. Aquí es en donde, sin duda, emerge, actúa, se revela como el más inesperado de los hallazgos del film el personaje de la esposa del profesor. Rosa se postula como la desobediencia al orden impuesto por el verbo absoluto de su esposo.

En el desacatamiento, en el rebatir, en la pugna contra las reglas establecidas por Raffaele para conquistar sus intereses, ella se apresura a verbalizar la oposición a ese incierto estado de las utopías entre las paredes de un aula. Sus palabras, además, irán pincelando su hondo perfil de personaje zaherido, temeroso, conmovedora y cortésmente desesperado, que, magistralmente, estalla en una arpía, ponzoñosa, titánica y lucidísima escena final, que pareciere estar concebida por el mismo Mankiewicz, ese gran baluarte de la palabra cinematográfica.

La aparición de Rosa, además, obliga a Guerín a imponer un sencillo recurso escénico, que, paradójicamente, acaba procurando una significación de inusitada, fértil magnitud observativa. La decisión de, en la mayoría de los duelos verbales que acaecen lejos del aula, proteger, acosar con delicadeza, atender a la naturalidad regalada por los actores no profesionales convocados, mediante el uso de un cristal, una cortina, una ventana, esto es, un elemento transparente (pero visible), que permite la clara observación del gesto y la reacción encuadrados, se torna hallazgo primordial. Ese obstáculo apercibe, por un lado, de la naturaleza ficticia del relato (en tanto que imposición requerida por una voluntad ajena al presunto anonimato reclamado por los personajes) y, por otro, permite rescatar a estos de su posicionamiento teórico, intelectual, contrincante dentro del juego urdido por el profesor, cual si de una máscara transparente que los despojara de ese rol se tratara.

La aparición de Rosa, además, obliga a Guerín a imponer un sencillo recurso escénico, que, paradójicamente, acaba procurando una significación de inusitada, fértil magnitud observativa. La decisión de, en la mayoría de los duelos verbales que acaecen lejos del aula, proteger, acosar con delicadeza, atender a la naturalidad regalada por los actores no profesionales convocados, mediante el uso de un cristal, una cortina, una ventana, esto es, un elemento transparente (pero visible), que permite la clara observación del gesto y la reacción encuadrados, se torna hallazgo primordial. Ese obstáculo apercibe, por un lado, de la naturaleza ficticia del relato (en tanto que imposición requerida por una voluntad ajena al presunto anonimato reclamado por los personajes) y, por otro, permite rescatar a estos de su posicionamiento teórico, intelectual, contrincante dentro del juego urdido por el profesor, cual si de una máscara transparente que los despojara de ese rol se tratara.

Aguerrida convocatoria de múltiples deslices, instigante, serena confluencia de flaquezas, amenidades (el film tolera una sanísima comicidad en muchos de sus pasajes) procedimientos, desagravios y deliberaciones sesgadamente humanos, asombroso dispositivo de exigencias y desinhibiciones cinematográficas, LA ACADEMIA DE LAS MUSAS se muestra como una culta concreción teórica de recorrido lúcidamente inagotable, en la que, por encima de todo, se pone en evidencia el gozo de su creador en procurarla, en saborear la oportunidad dispuesta, en aprovecharla para, mediante ella, hacer hablar al lenguaje cinematográfico palabras/imágenes que, por desgracia, el Séptimo Arte ha dejado de pronunciar. La pureza perdida como material mediante el que combatir. Guerín, ese inquieto relator de la imagen convertida en balbuceo.