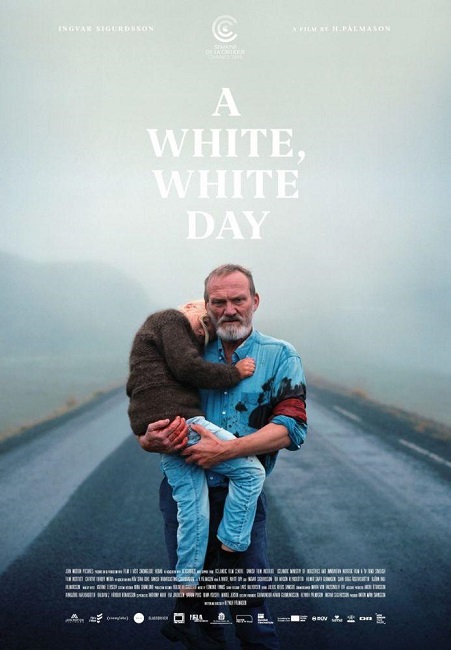

Título original: Hvítur, Hvítur Dagur

Año: 2019

País: Islandia

Dirección: Hlynur Palmason

Guion: Hlynur Palmason

Música: Edmund Finnis

Fotografía: Maria von Hausswolff

Reparto: Ingvar Eggert Sigurdsson, Ída Mekkín Hlynsdóttir, Hilmir Snær Guðnason, Sara Dögg Ásgeirsdóttir, Björn Ingi Hilmarsson, Elma Stefania Agustsdottir, Haraldur Ari Stefánsson, Laufey Elíasdóttir, Sigurður Sigurjónsson, Arnaldur Ernst, Þór Hrafnsson Tulinius, Sverrir Þór Sverrisson

Nota: 8.4

El luto, ese abatido impase de dolor y resignación obligada, en tanto que lapso temporal de magnitud cruentamente íntima y cese lóbregamente impredecible, ha dado lugar a no pocas propuestas cinematográficas, cuyo arranque vehicula esa triste tesitura emplazándola desde el origen como elemento catalizador de toda la trama posteriormente desarrollada. El luto emocional y el suplicio de acatarlo, la imposibilidad de configurarle camino, mirada, voz, avenencia; el despeñadero insondable que se origina en cuanto irrumpe el zarpazo de la ausencia definitiva, han sido poéticas luctuosas sobre las que han transitado obras tan sensibles y diversas como AZUL, de Krzysztof Kieślowski, SECRET SUNSHINE, de Lee Chang-dong, ANTICRISTO, de Lars Von Trier o ESTIU 1993, de Carla Simón.

A este listado de eminentes tratados fílmicos sobre la posibilidad de una resurrección tras la desdicha más desgarradora hay que incluir, desde ya, la sólida contundencia inquiriente a partir de la cual esta perfilada UN BLANCO, BLANCO DÍA, de Hlynur Palmason. La nueva obra del autor de WINTER BROTHERS se pliega por completo al canon resquebrajador que, lógicamente, caracteriza al tipo de films antedichos, aunque se esfuerza desde el principio por aportarle una soberbia especificidad: la sutil saña celadora con la que acecha los aledaños habituales de un hombre roto y sereno, Ingimundur, el jefe de policía de una pequeña población islandesa, que acaba de quedarse viudo. El film arranca con la secuencia del accidente de automóvil que ocasiona la fatalidad desencadenadora del silente vía crucis personal, emplazado por el guion como ámbito dramático medular.

Ya las dos primeras secuencias del film nos aperciben del sinuoso, oteador, nada adherido al reclamo trágico frontal, con el que Palmason se va a entrometer en el ámbito privado de su personaje principal. El largo plano en movimiento lo abre nos sitúa frente a un coche que se desplaza en solitario por una estrecha carretera de dos carriles llena de curvas. Llueve. Hay niebla. El asfalto se intuye resbaladizo. De súbito ocurre lo que el espectador está temiendo. El automóvil se sale de la carretera y desaparece hacia lo que se presume es un precipicio.

A continuación, la siguiente secuencia la compone una larga concatenación de lejanos planos fijos en los que permanece encuadrada una casa en construcción, sita en un verdoso enclave despejado, junto al mar, sin vecinos en sus postrimerías. La sucesión de aquellos, los avances de la casa, las distintas condiciones meteorológicas que revelan el cambio de estación se imponen como recurso mediante el que dejar constancia del paso del tiempo. Sin embargo, una y otra no tardan en postularse como elementos que abundan tanto en la intencionalidad de Palmason (en las características de su inconmovible dispositivo) como, sobre todo, en la peculiaridad del comportamiento del soberbio personaje central.

De algún modo, el plano secuencia del accidente traza el itinerario brumoso, expuesto, resbaladizo y directo al vacío que le sobrevendrá a Ingimundur. La película se somete a ese periplo férreo y amenazador. Los alejados planos de la casa no son sino un trasunto de su personalidad. Se ha convertido en una casa solitaria que no es un hogar, sino paredes impertérritas, coto privado de la pretérita implicación con el exterior, recinto con la vida interior vetada, proscrita, amortiguada, por el que sólo se cuela el único elemento que mantiene al policía atado a un fingido, tímido, obligado conato de sociabilidad y afecto: su pequeña nieta.

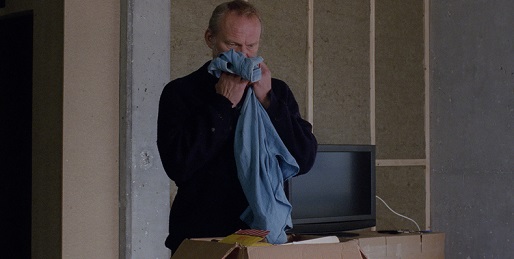

El film se divide en dos grandes partes, que son prácticamente simétricas en cuanto a los eslabones relacionales de Ingimundur. En ambas se repiten una serie de etapas que la revelación de un acontecimiento no previsto que abocará a Ingimundur a un ruinoso abismo de rabia y devastación incontrolables motivará que ambas sean de drástica y disímil temperatura observativa. En la primera parte lo veremos afable y atento con la niña, acudir, no muy convencido, a un psicólogo que trata de darle pautas para rescatarlo del secreto confinamiento al que se ha condenado tras la muerte de su esposa, y visitar a sus compañeros de trabajo en la oficina de policía local. En la segunda, tras la irrupción de ese develamiento insospechado antedicho, el retorno a esos tres focos de atención será agrio. Ingimundur toca fondo y estallido. La violencia física queda sancionada como manifestación de una debacle, una ignición de entrañas ya irreprimible.

La inquebrantable paciencia expositiva, el tesón aviesamente comprensivo con el que Palmeson salda el asalto a esa fortaleza abatida que es su elemento protagónico (un Ingvar Eggert Sigurdsson antológico que sabe dosificar la cordura, el aplomo, la devastación, la terquedad, el dolor y la barbarie de Ingimundur con la cabal honestidad y la frágil entereza de un personaje interpretado por John Wayne para un western de John Ford) llega a su cumbre con la inclusión de dos descomunales escenas que marcan el definitivo itinerario aliviador que parece ir perfilándose para este: desde la fosa escarbada con ansias de venganza y muerte hasta una inolvidable salida del túnel con la nieta subida a su espalda. La resurrección parece posible. El precipicio tiene asideros. Las brumas tienden a despejarse. Los desprendimientos en el camino pueden ser sorteados. El grito catártico revienta. La luz al final del pasadizo es más que una posibilidad.

La capacidad del realizador islandés para convertir el paisaje físico en un fondo casi abstraccional alcanza en ese túnel su cénit. Pero es en el tierno plano de cierre en donde Palmeson logra unas cotas de sublime intimidad del todo emotivas. En absoluta, poética y fecunda contraposición con las imágenes de la casa al inicio, el final se desarrolla dentro de la casa. El aislamiento y la cerrazón han dado paso a un hombre que ríe. La casa ha vuelto a ser hogar. Ingimundur disfruta en él de quien no estaba al principio.